Gründächer sind weit mehr als bloße optische Highlights – sie stehen symbolisch für eine neue Ära des Bauwesens, in der Funktionalität, Nachhaltigkeit und Innovation eng miteinander verknüpft sind. Mit der richtigen Planung und Technologie verwandelt sich das Dach von einer oft vernachlässigten Schutzfläche in eine zentrale Komponente moderner Architektur und Bauökologie.

Inspirierende Höhenflüge in der Architektur

Das Dach – einst nur ein schützendes Bauelement – hat sich längst zu einem Schlüsselfaktor moderner Baukunst entwickelt. Gründächer beispielsweise bieten nicht nur Schutz vor äußeren Einflüssen, sondern schaffen zusätzlichen Raum, der ökologisch, ästhetisch und funktional genutzt werden kann. Dieser Artikel beleuchtet die bahnbrechenden Innovationen, die das Potenzial von Dächern neu definieren, und zeigt auf, wie Technik und Design die Art des Bauens revolutionieren.

Technologien, die den Dachbau verändern

Das Potenzial von Dächern wird durch technologische Fortschritte immer weiter ausgeschöpft. Moderne Dachsysteme integrieren Hightech-Materialien, Sensorik und erneuerbare Energien, um sowohl ästhetische als auch funktionale Anforderungen zu erfüllen.

Hightech-Materialien

Die Materialforschung im Dachbau hat in den letzten Jahren immense Fortschritte gemacht. Neue Abdichtungstechnologien wie Flüssigkunststoffe oder Bitumenbahnen mit verbesserten Schutzschichten erhöhen die Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit von Dächern erheblich. Selbstreinigende Oberflächen, die Schmutz und Feinstaub abbauen, tragen nicht nur zur Langlebigkeit bei, sondern verringern den Pflegeaufwand. Eine weitere bahnbrechende Entwicklung sind photokatalytische Dachbeschichtungen, die Stickoxide in der Luft abbauen und so aktiv zur Luftreinhaltung beitragen.

Smart Roofs

Intelligente Dächer, ausgestattet mit Sensoren und automatisierten Steuerungssystemen, setzen neue Standards. Diese Technologien messen Faktoren wie Feuchtigkeit, Temperatur oder Sonnenlicht und steuern entsprechende Prozesse, wie die automatische Bewässerung von Gründächern. Solche „Smart Roofs“ reduzieren den Wasserverbrauch, optimieren die Pflege und erhöhen die Effizienz, was insbesondere in städtischen Gebieten von Bedeutung ist.

Energiegewinnung

Dachflächen sind längst mehr als ungenutzter Raum – sie werden zu aktiven Energieproduzenten. Integrierte Photovoltaikanlagen, oft in Kombination mit begrünten Flächen, ermöglichen eine effiziente Energiegewinnung. Neue Technologien wie semitransparente Solarmodule oder organische Photovoltaik (OPV) eröffnen zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten und machen Dächer zu einem wichtigen Baustein der Energiewende.

Vorteile multifunktionaler Dächer

Dächer, die mehrere Funktionen erfüllen, bieten weitreichende Vorteile – nicht nur für die Umwelt, sondern auch für Bauherren, Architekten und Städteplaner.

Klimaschutz und Biodiversität

Gründächer spielen eine entscheidende Rolle im Klimaschutz. Sie binden CO₂, senken die Temperatur in Städten und bieten Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Gerade in urbanen Räumen, wo Grünflächen oft fehlen, können Gründächer eine wichtige ökologische Funktion übernehmen. Darüber hinaus fördern sie die Artenvielfalt, indem sie Lebensräume für Insekten und Vögel schaffen.

Wirtschaftlichkeit

Ein häufig unterschätzter Vorteil von multifunktionalen Dächern ist ihre Wirtschaftlichkeit. Durch die Begrünung wird die darunterliegende Dachabdichtung vor UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und mechanischer Belastung geschützt, was ihre Lebensdauer erheblich verlängert. Zudem senken Gründächer Heiz- und Kühlkosten, indem sie das Raumklima regulieren. Förderprogramme und steuerliche Anreize können die anfänglichen Investitionen weiter reduzieren.

Ästhetik und Lebensqualität

Die gestalterischen Möglichkeiten von multifunktionalen Dächern sind nahezu grenzenlos. Von minimalistisch begrünten Flächen bis hin zu Dachgärten mit Sitzbereichen und Wasserinstallationen können Dächer zu wahren Blickfängen werden. Sie tragen nicht nur zur Aufwertung einzelner Gebäude bei, sondern verbessern auch die Lebensqualität in dicht besiedelten Städten.

Checkliste für die Planung und Umsetzung eines Gründachs

Die erfolgreiche Realisierung eines Gründachs erfordert sorgfältige Planung und genaue Umsetzung. Diese Checkliste bietet eine umfassende Übersicht zu den wichtigsten Punkten, die bei der Umsetzung eines Gründachs berücksichtigt werden sollten.

1. Ziele definieren 🏡

- Frage: Was soll das Gründach leisten?

- Extensive Begrünung: Kostengünstig und pflegeleicht, ideal für ökologische und optische Effekte.

- Intensive Begrünung: Für Dachgärten, Nutzung durch Bewohner und umfangreiche Vegetation.

2. Standortanalyse durchführen 🧭

- Himmelsrichtung: Südliche Ausrichtung bevorzugt für Sonnenlicht.

- Wetterbedingungen: Regionale Witterungsverhältnisse prüfen, insbesondere Schneelast und Starkregen.

- Vegetationszonen: Auswahl der Pflanzen je nach regionalem Klima.

3. Kostenplanung und Förderungen prüfen 💰

- Budget festlegen: Berücksichtigung von Material-, Bau- und Pflegekosten.

- Förderungen: Regionale Förderprogramme und steuerliche Vorteile prüfen.

- Kostenersparnisse: Langfristige Einsparungen durch Energieeffizienz und verlängerte Lebensdauer des Dachs.

4. Fachfirmen und Experten einbinden 🤝

- Statiker: Tragfähigkeit und zusätzliche Belastungen prüfen.

- Landschaftsarchitekten: Unterstützung bei der Pflanzenauswahl und Gestaltung.

- Dachdecker: Für die korrekte Installation und Abdichtung.

5. Wasser- und Nährstoffmanagement planen 💧

- Wasserspeichersystem: Systeme integrieren, um Regenwasser effizient zu nutzen.

- Bewässerung: Automatisierte Systeme für intensive Begrünung einrichten.

- Nährstoffversorgung: Regelmäßiges Düngen bei intensiven Dachgärten.

6. Pflege und Wartung berücksichtigen 🔧

- Wartungsplan: Regelmäßige Kontrollen auf Schäden und Vegetationspflege einplanen.

- Schädlingsmanagement: Vorbeugung und Bekämpfung von unerwünschtem Pflanzenbefall.

Von der Idee zur Umsetzung: Was zu beachten ist

Ein Gründach zu planen und umzusetzen, erfordert technisches Fachwissen und eine vorausschauende Planung. Die folgenden Aspekte sind entscheidend, um ein erfolgreiches Projekt zu realisieren:

- Statik prüfen

Ein gründliches statisches Gutachten ist unerlässlich. Die zusätzlichen Lasten, die durch Substratschichten, Pflanzen und gespeichertes Regenwasser entstehen, müssen von der Gebäudestruktur getragen werden können. - Systemaufbau verstehen

Der richtige Aufbau eines Gründachs ist essenziell. Von der Abdichtungsschicht über die Drainageschicht bis zum Substrat müssen alle Elemente perfekt aufeinander abgestimmt sein, um eine langfristige Funktionalität zu gewährleisten. - Pflegebedarf berücksichtigen

Abhängig von der gewünschten Nutzung sollte der Pflegeaufwand nicht unterschätzt werden. Während extensiv begrünte Dächer mit geringem Pflegeaufwand auskommen, erfordern intensiv begrünte Dachgärten regelmäßige Pflege, Bewässerung und Düngearbeiten. - Fördermöglichkeiten nutzen

Viele Städte und Gemeinden fördern den Bau von Gründächern mit finanziellen Zuschüssen. Ein Blick in die lokalen Richtlinien kann bares Geld sparen.

Um die Planung und Umsetzung eines Gründachs zu erleichtern, bietet die Website SedumDachbegruenung.de umfassende Informationen zu verschiedenen Arten der Dachbegrünung, deren Vorteilen und Pflegehinweisen: https://www.sedumdachbegruenung.de/gruendach/

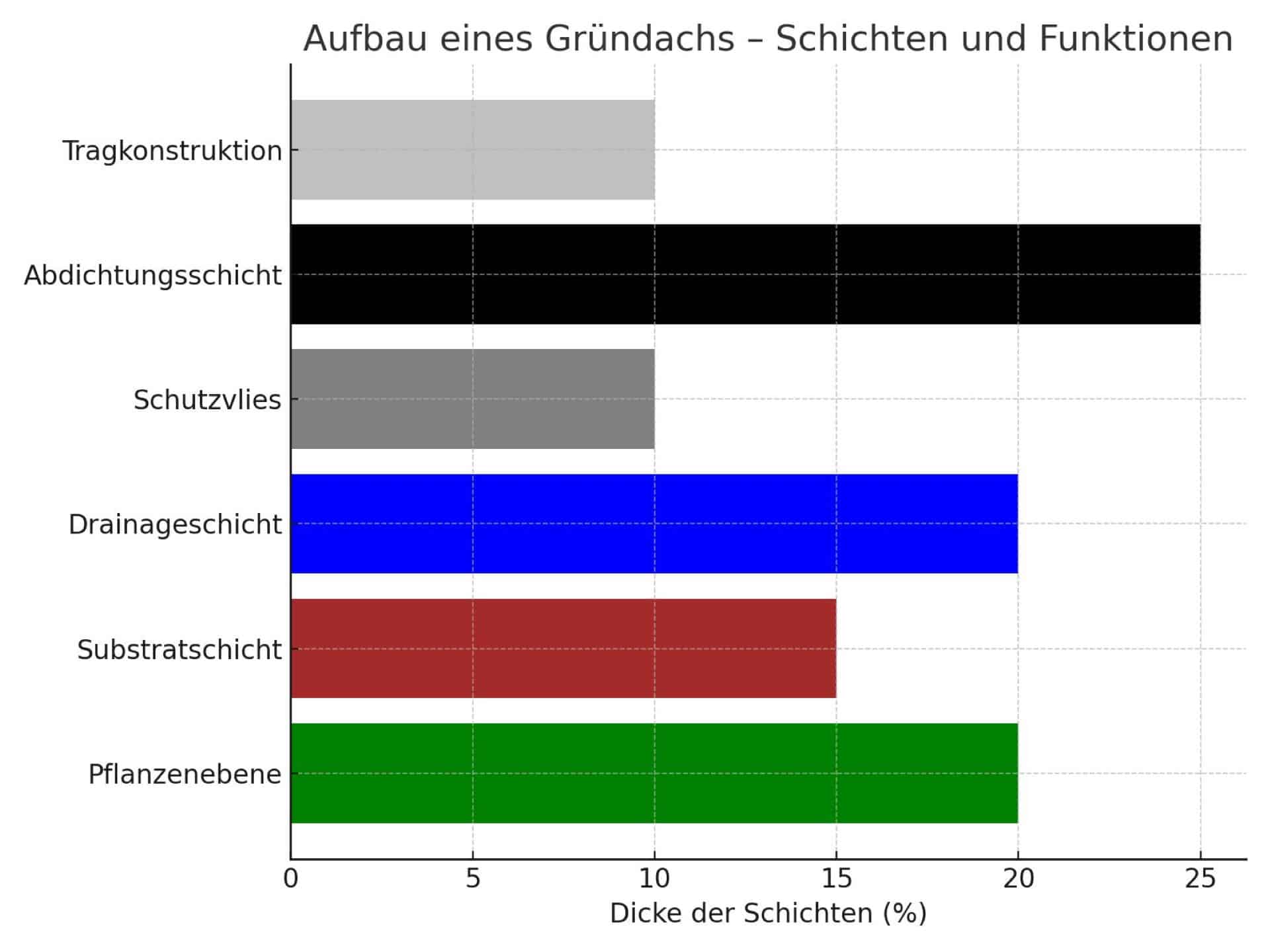

Die Schichten eines Gründachs: Aufbau und Funktionen im Überblick

Das Diagramm zeigt die sechs Hauptschichten eines Gründachs, von der Tragkonstruktion bis zur Vegetationsebene. Jede Schicht erfüllt eine spezifische Aufgabe, wie z. B. Abdichtung, Drainage oder Nährstoffversorgung, und trägt zur Langlebigkeit und Funktionalität des Gründachs bei.

Zukunftsperspektiven: Was uns noch erwartet

Die Zukunft des Dachbaus ist geprägt von einer Kombination aus Funktionalität, Ästhetik und Nachhaltigkeit. Autonom bewässerte Gründächer, recycelbare Materialien und neue Energietechnologien werden die Gestaltungsmöglichkeiten weiter revolutionieren. Urban Farming, also der Anbau von Lebensmitteln auf Dachflächen, könnte nicht nur Städte grüner machen, sondern auch einen Beitrag zur Nahrungsmittelversorgung leisten. Die Vision eines vernetzten, intelligenten Gebäudes wird durch innovative Dachtechnologien zunehmend Realität.

Ein Gewinn für Umwelt und Baukultur

Dächer, die weit über ihre ursprüngliche Schutzfunktion hinausgehen, sind ein Paradebeispiel für nachhaltige Baukultur. Sie vereinen technische Innovation mit ökologischem Mehrwert und ästhetischer Gestaltung. Indem sie Energie erzeugen, Regenwasser speichern und Lebensraum schaffen, tragen sie aktiv zur Verbesserung unseres Lebensraums bei. Innovation beginnt dort, wo wir oft nicht hinschauen – über unseren Köpfen.

Bildnachweis:

moofushi – stock.adobe.com

Jette Rasmussen – stock.adobe.com

Dennis van de Hoef – stock.adobe.com